關於音響有限障板尺寸,常聽到的算法是波長的1/4,所以如果設計是給低音到100Hz用的障板,尺寸將是:

由C=L*f, 343=L*100 =>L=3.43(m)

1/4L=0.8575(m) 即 85.75cm

然而這個1/4L的建議值是怎麼來的?似乎找不太到,合不合理,也無法驗證,只能耳聽為憑。

下面我將先拋開一般建議值,從一些基本原理開始,重新檢視這個問題。

首先,為什麼要使用障板?這得從喇叭結構說起。聲音來自空氣分子相對於大氣壓力的微小擾動,而喇叭振膜就是推動空氣分子擾動的外力來源。可是觀察喇叭結構可以看到,喇叭振膜除了在一般的正面會推動空氣,它的反面也一樣會推動空氣,而且剛好是反相。空氣分子在一正一反的兩種力量同時存在的狀況下,會造成干涉,導致效率低落。

所以必須要隔開振膜前後的聲音。要隔開振膜前後聲音的最簡單方式有:(1)無限障板,(2)密閉式音箱。

但是:

(1) 無限障板在一般聆聽環境很難達成,除非嵌入牆面並且牆後是無限空曠的狀況。

(2) 密閉式音箱曾是最常見的作法,但是低頻低落。在同樣單體下,裝在密閉式音箱的F0比裝在障板上的F0要高。

無限障板與密閉式音箱這兩者都單純只是隔開振膜前後的聲音,而無法利用振膜後面發出的聲音。

為了利用振膜後發出的聲音,於是又有所謂傳輸線式音箱等等的設計,利用聲音傳遞距離的不同,將原本反相的聲音作相位調整。有限障板的情況基本上也是如此,讓聲音必須繞過障板,進而改變其相位,與直接音造成干涉。

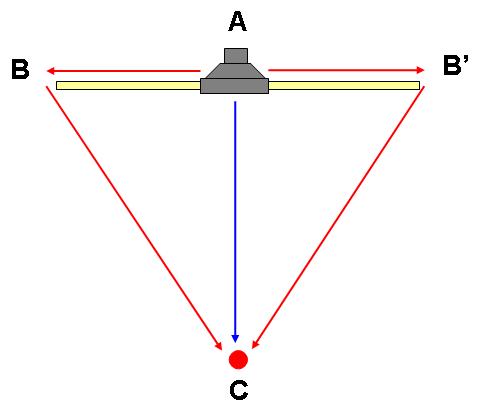

根據Huygens–Fresnel principle,喇叭振膜後面的聲音的路徑如下圖,即AB+BC或AB'+B'C:

假設B跟B'與A跟C的相對距離是一樣的,省略B'不看,那麼聽者聽到的是由路徑AC來的直接音加上由路徑AB+BC而來的反相聲音。

兩者的傳遞距離分別為 AC 跟 AB+BC

利用三角函數計算, AB+BC=AB+((AB^2+AC^2))^0.5

假設人耳與喇叭距離3m,即上圖的AC=3;障板寬86cm,即上圖AB=0.43,代入上面兩式,可得:

AC=3(m)

AB+BC=3.46(m)

兩者距離差為0.46m,對應到100Hz(L=3.43m),約為0.134倍的波長,與原本預期的0.5倍波長有落差。

模擬100Hz的波形圖(忽略距離的衰減量)為:

顯示兩者成破壞性干涉。

在同樣聆聽距離下,改變障板寬度,並以單頻音模擬對頻率響應圖,可得:

由此可知,原則上障板尺寸越大(顯然要比1/4L大得多),可將F0越往下拉,但是:

(1) 障板尺寸越大,就越要考量因距離造成的衰減(能量損耗加上空間散佈),來自振膜後的聲音會比理想狀態小

(2) 可能會造成其他頻率的不規則破壞性干涉,但必須配合這顆喇叭振膜後聲音的高頻方向性來看,如果方向性夠強,或許沒差